1. 哺乳动物的常见误区

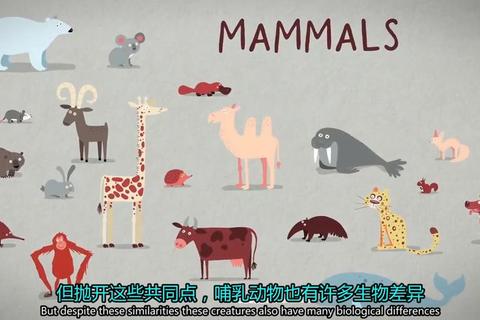

什么是哺乳动物?许多人脱口而出的答案可能是“会喂奶的动物”。这种理解虽然正确,但过于片面,导致普通人常陷入以下误区:

这些误区源于对哺乳动物核心特征的模糊认知。科学定义中,哺乳动物需满足三个关键标准:恒温、体表被毛、通过乳腺分泌乳汁哺育后代。

2. 技巧一:从体温判断类别

哺乳动物是典型的恒温动物,体温通常维持在36-42℃之间。这一特征可帮助排除大部分变温动物(如爬行类、两栖类)。例如:

北极熊的体温常年稳定在37℃左右,依靠厚实的毛发和脂肪层隔绝-40℃的极寒环境。相比之下,同样生活在北极的鱼类(如鳕鱼)体温随环境变化,冬季甚至接近冰点。

3. 技巧二:观察繁殖与哺育行为

哺乳动物的幼崽依赖母体乳汁成长,但繁殖方式存在多样性:

袋鼠胎儿出生时仅2厘米长,需在育儿袋中吸吮乳汁6个月才能独立。这种“未成熟分娩”模式帮助母体降低怀孕风险,适应澳大利亚干旱环境。

成都大熊猫繁育基地数据显示,幼崽出生时体重仅为母体的0.1%,需全天候哺乳3个月。这一特性导致野生大熊猫繁殖率极低,成为濒危主因之一。

通过观察动物如何喂养后代,能快速锁定哺乳动物身份。例如,即使像鸭嘴兽这样卵生的哺乳动物,孵化后幼体仍会通过腹部皮肤毛孔吸食乳汁。

4. 技巧三:毛发与腺体的关键作用

毛发和特殊腺体是哺乳动物的“身份证”:

5. 重新认识哺乳动物

什么是哺乳动物?答案需综合三个维度:恒温代谢、乳汁哺育、毛发与腺体系统。通过本文的误区分辨和技巧分析,我们得以更科学地理解这一物种:

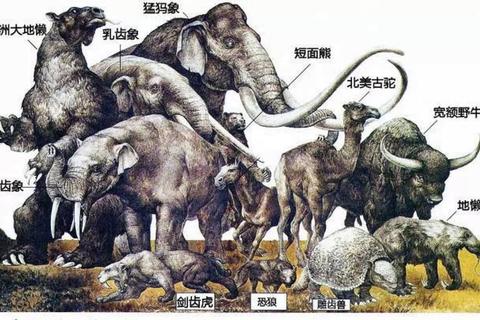

1. 多样性远超想象:从30克的鼩鼱到180吨的蓝鲸,哺乳动物占据陆地、海洋和天空。

2. 适应性决定生存:恒温特性让它们征服极地,乳腺哺育提升后代存活率。

3. 保护意义重大:全球34%的哺乳动物因栖息地丧失濒临灭绝(IUCN 2023年数据),准确识别是保护行动的第一步。

下一次当你看到动物时,不妨用这三个技巧判断它是否属于哺乳动物——这不仅是对知识的运用,更是对生命奥秘的探索。